鎌倉市材木座にある長勝寺へ御朱印と御首題を頂きに行ってきました。

日蓮聖人の松葉ヶ谷法難のあとという伝承が伝わる長勝寺では、大国祷会という荒行を行うことでも有名です。

そんな長勝寺の境内の様子やアクセス方法などについてもご紹介していきます。

目次

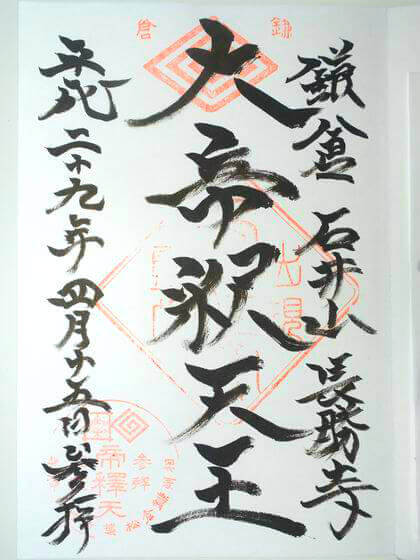

鎌倉・長勝寺の御朱印

こちらが長勝寺の御朱印になります。

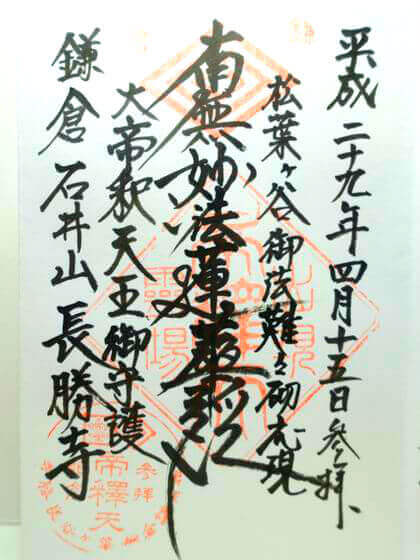

鎌倉・長勝寺の御首題

長勝寺は、日蓮宗であることから御首題も頂くことができます。

御朱印帳で御首題を頂くことはできないので、気をつけてください。

御朱印と御首題を頂ける場所は、本堂の下になります。

鎌倉・長勝寺へのアクセス

電車とバスもしくは徒歩

電車とバスを利用して長勝寺へ行く場合、最寄り駅は鎌倉駅になります。

鎌倉駅東口から緑ケ丘入口行きの京急バスに乗車し、「長勝寺」バス停で下車し、歩いて約3分です。

また、鎌倉駅から徒歩で行く場合は、歩いて約20分くらいになります。

地図

- 住所:鎌倉市材木座2丁目12−17

鎌倉・長勝寺の境内

長勝寺の起源は、日蓮聖人に帰依していた石井藤五郎長勝という武士が、流されていた伊豆から鎌倉に戻った日蓮聖人のために自邸を寺にしたことがはじまりだと伝えられています。

山門をくぐって参道を進んでいくと左手に六地蔵と子育地蔵が建っていました。

日蓮聖人像

参道を進んでいくと巨大な日蓮聖人像が建っています。

この像は高村光雲作で、大正天皇より大正十一年(1922)に日蓮聖人が「立正大師」の号を賜ったのを記念し、翌年東京都大田区の洗足池にこの像が建てられたそうです。

日蓮聖人像のまわりには、仏教の守護神である「四天王」(持国天、増長天、広目天、多聞天)も建てられていました。

写真は2枚だけですが、4つの像が建っています。

帝釈堂

日蓮聖人が帝釈天の使いである白猿に助けられたことから、帝釈天ゆかりの霊場とされているそうです。

境内の絵馬にも大帝釈天王の絵柄が描かれていました。

本師堂

本師堂には、タイ国渡来金色釈迦尊像が祀られています。

法華三昧堂

法華三昧堂は、鎌倉時代特有の五間堂という建築様式で、この様式の建築物では関東最古のものだそうです。

また、神奈川県の指定重要文化財にも指定されています。

秋には五間堂周辺は見事な紅葉となります。

鐘楼

大国祷会(水行)

毎年、2月11日には行われる大国祷会(水行)が行われます。

千葉県にある法華経寺での荒行を終えた僧たちが、ここで冷水を浴びる荒行を行うのですが、現在では鎌倉の冬の風物詩にもなっていて多くの人たちが見学に訪れます。

「大国祷会成満祭」では、日蓮の遺歯を祀っている六角堂も開扉されます。