栃木県足利市家富町に建つ鑁阿寺に御朱印をいただきに行ってきました。

鎌倉時代の建久七年(1196)に足利義兼が邸内に持仏堂を建立したことが鑁阿寺のはじまりとされています。

真言宗大日派の本山で、「足利氏宅跡」として国の史跡に指定されています。

このページでは、そんな由緒ある鑁阿寺の御朱印や境内の様子、アクセス方法や駐車場などの情報をご紹介していきます。

目次

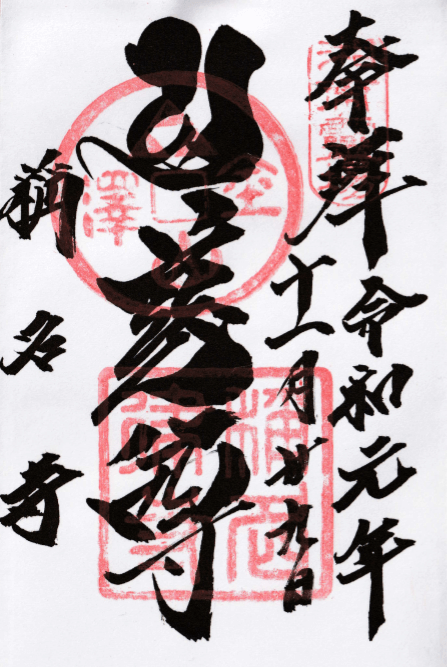

鑁阿寺の御朱印

こちらが鑁阿寺の御朱印になります。

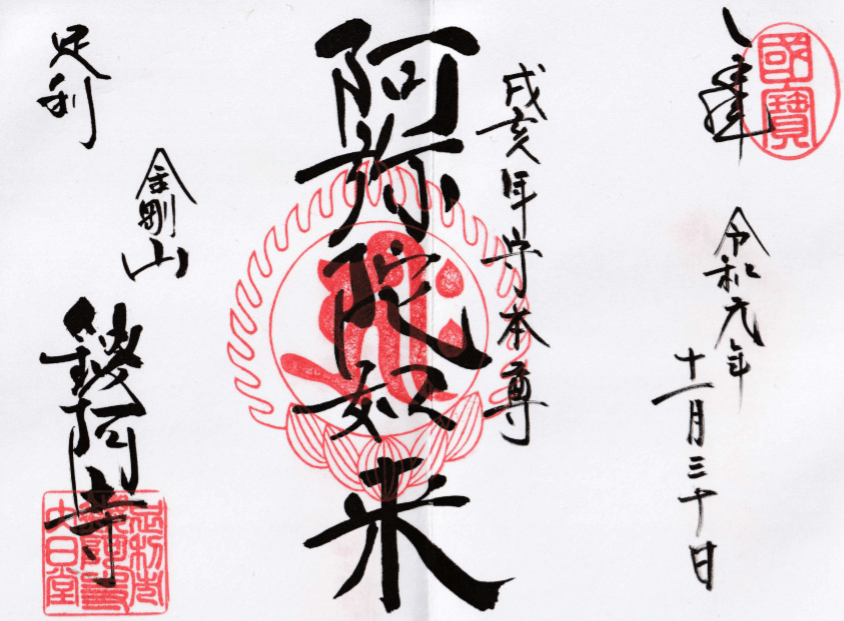

期間限定の御朱印

鑁阿寺では、イベントごとに領分される期間限定の特別御朱印があります。

鑁阿寺では、足利氏館の御城印も頂くことができます。

御城印については、日本100名城のスタンプを紹介していページに掲載しているので、そちらをご覧ください。

鑁阿寺の境内

足利尊氏像が石畳の敷かれた鑁阿寺の表参道、大門沿いに立っています。

太鼓橋と楼門

大門通りを歩いた先に建つのが楼門です。

別名、仁王門とも呼ばれる楼門は、門内部の両脇に安土桃山時代に造られたとされる高さ3.7メートルの仁王像が立っています。

楼門と楼門へ繋がる太鼓橋は、どちらも県指定の文化財で、現在の太鼓橋は安政二年(1855)に再建されたもので、反橋とも呼ばれています。

境内の様子です。

手水舎

手水舎。

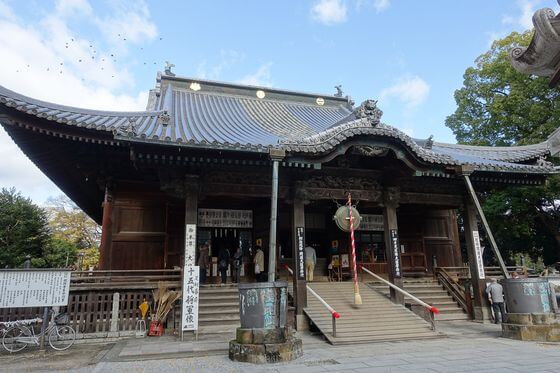

本堂

本堂は、鎌倉時代の禅宗様式を多く取り入れた建物で、平成二十五年(2013)に国宝となりました。

雷火のため正安元年(1299)に再建。

経堂

経堂は、応永十四年(1407)に鎌倉公方足利満兼が再建したもので、昭和五十九年(1984)に国重要文化財に指定されました。

鐘楼

鐘楼は、建久七年(1196)、本堂に次いで足利義兼公によって建てられた鎌倉時代の禅宗様式の代表的な建物です。

昭和二十五年(1950)に国重要文化財に指定されました。

多宝塔

多宝塔は、足利義兼の創建と伝えられています。

現在のものは、江戸時代の元禄五年(1692)に徳川五代将軍である綱吉の母、桂昌院尼が再建されたとされていましたが、相輪の宝珠を調査したところ、寛永六年(1629)銘のものが発見されたため、塔の再建年代が遡ることが判明したそうです。

国内最大級の大きさを誇り、県指定文化財です。

中御堂(不動堂)

寺伝では、足利義兼公の創建とあるが、文禄元年(1592)生実御所国朝の再修となります。

心字池

大日茶屋

境内にある茶屋では、足利名物のポテト入り焼きそばや足利シュウマイが販売されています。

イチョウ

鑁阿寺の大銀杏は、天然記念物に指定さえていて、紅葉の時期は多くの観光客が訪れます。

紅葉の様子については、別のページに詳しく載せていますので、こちらをご覧ください。

鑁阿寺へのアクセス方法(行き方)

電車(最寄り駅)

- JR両毛線の「足利駅」から徒歩約10分

- 東武伊勢崎線の「足利市駅」から徒歩約15分

レンタサイクル

「太平記館」、「足利観光交流館 あし・ナビ」でレンタサイクルすることができます。

料金や時間などについては、足利市観光協会が運営している「足たび公式サイト」でご確認ください。

駐車場

- 境内の駐車場50台(無料)

- 太平記館 観光駐車場(無料)

地図

- 住所:栃木県足利市家富町2220