山梨県甲州市塩山に建つ「高橋山 放光寺」へ御朱印を頂きに行ってきました。

元暦元年(1184)に甲斐源氏の武将であった安田義定が一ノ谷の戦いの戦勝を記念して、賀賢上人を開山として高橋山法光寺として創建したのが始まりとされています。

その後、放光寺と名を改めたのは、天正十七年(1589)のことです。

このページでは、そんな歴史がある放光寺の御朱印や境内の様子、アクセス方法や駐車場などの情報をご紹介していきます。

目次

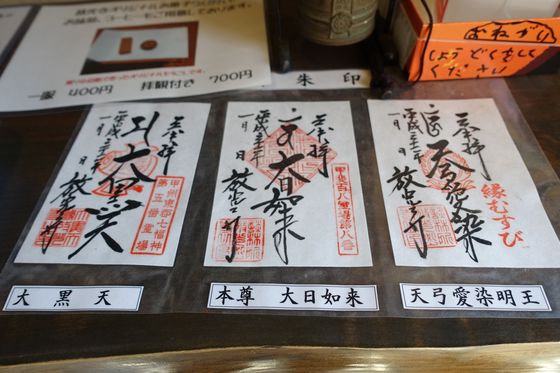

放光寺の御朱印

私が訪れたときは、全部で3種類の御朱印を頂くことができました。

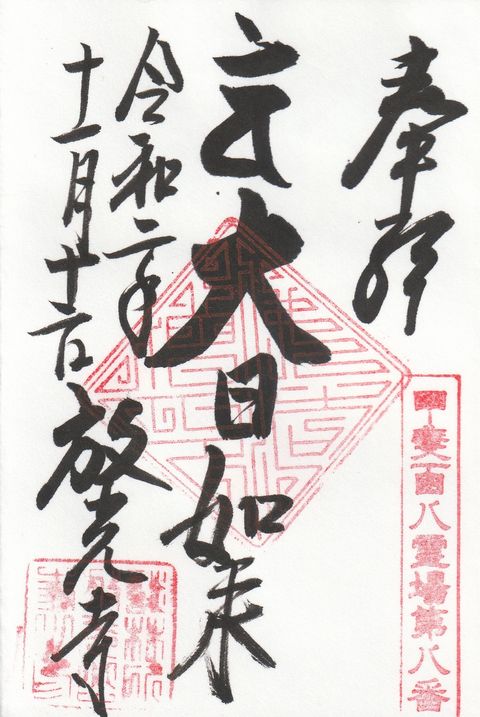

御本尊 大日如来の御朱印

私は3種類すべての御朱印を頂きました。

放光寺は、甲斐百八霊場の第八番札所となっています。

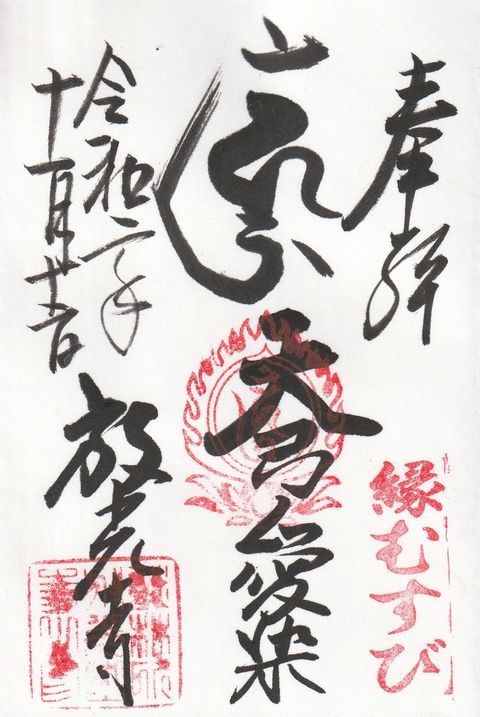

天弓愛染明王の御朱印

縁結びのご利益を授けてくださるといわれる天弓愛染明王の御朱印。

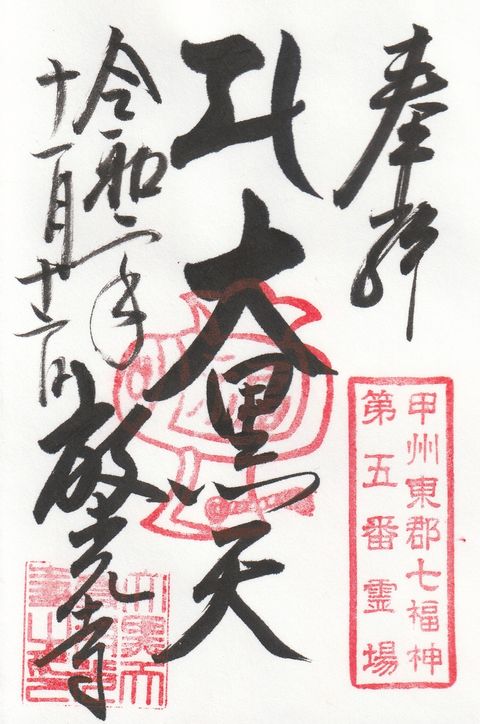

甲州東郡七福神の大黒天の御朱印

甲州東郡七福神の大黒天が祀られているため、その御朱印も頂くことができます。

放光寺の御朱印帳

御朱印帳は、様々な種類が置かれていました。

放光寺の拝観料

本堂の中から拝観料が必要になります。

拝観時間

- 9時00分~16時30分

拝観料

- 個人:300円・子供100円、団体:200円(20名以上)、抹茶またはコーヒー付き拝観:600円

※拝観時間と拝観料は、変更になっている可能性がございますので、最新情報はご自身でご確認ください。

放光寺の境内

山門

山門から仁王門へ続く参道は、冬になると白梅の並木道となります。

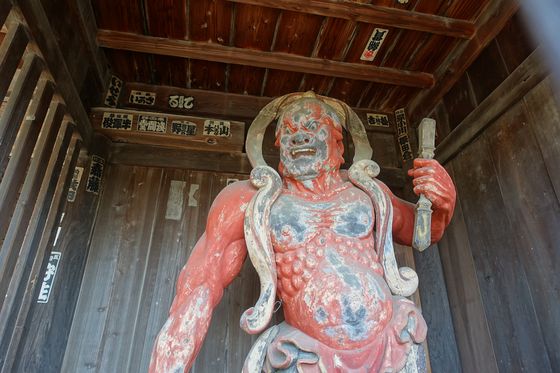

仁王門

現在建っている仁王門と愛染堂は天正年間(1573~1592)に再建されたものです。

金剛力士像

仁王門に安置されている二体の木像金剛力士像は、国の重要文化財に指定されています。

どちらも迫力がありました。

境内は、緑に包まれていました。

本堂前に建つ門

本堂前に建つ門(中門?)です。

本堂

現在の本堂は、柳澤吉保の援助を受け保田若狭守宗雪が、寛文年間(1661~1673)に再建したものです。

本堂の中から拝観料が必要になります。

お寺の人が放光寺の歴史などのお話をしてくださり、そのあと自由に拝観することができます。

木造愛染明王坐像や木造不動明王坐像などの貴重な文化財は必見です。

こちらはお守りになります。

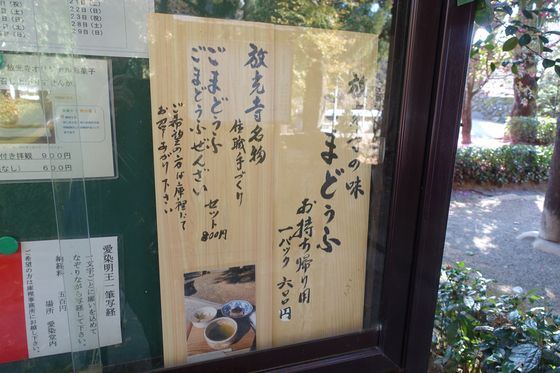

ごまどうふ

放光寺の名物、住職手作りの「ごまどうふ」は、持ち帰りもできるそうです。

鐘楼

大黒天

放光寺の境内では、七福神の大黒天にまつわる祠が建てられています。

大黒天大祭

毎年4月29日(昭和の日)には、大黒天大祭が行われます。

放光寺へのアクセス方法

電車(最寄り駅)

- JR中央線「塩山駅」から徒歩で約1時間

- JR中央線「塩山駅」から車で10分

レンタサイクル

- JR中央線「塩山駅」にあるレンタサイクルで約22分

駐車場

- 無料の駐車場あり

地図

- 住所:山梨県甲州市塩山藤木2438